Placebo in der ärztlichen Praxis

- Autor(en): Margrit Fässler, Markus Gnädinger

- pharma-kritik-Jahrgang 33

, Nummer 4, PK843

Redaktionsschluss: 29. November 2011

DOI: https://doi.org/10.37667/pk.2011.843 - PDF-Download der Printversion dieser pharma-kritik Nummer

Es fällt überraschend schwer, den Begriff Placebo – «ich werde gefallen» – allgemeingültig zu definieren. Etwas schematisch lässt sich einerseits eine Placebointervention, anderseits ein Placeboeffekt beschreiben. Placebos oder Placebointerventionen werden in klinischen Studien bewusst eingesetzt, um die Wirksamkeit von «aktiven» Interventionen, also von Medikamenten und anderen therapeutischen Verfahren nachzuweisen. Ausserhalb von klinischen Studien ist die bewusste Verwendung von echten Placebos umstritten; unechte Placebos (siehe unten) werden aber häufig verwendet. Unter dem Placeboeffekt versteht man dagegen den Wirkungsanteil jeder therapeutischen (allenfalls auch einer diagnostischen) Intervention, der sich nicht durch eine bekannte pharmakologische oder im weiteren Sinne biologische Wirkungsweise erklären lässt. Da es sich dabei in der Regel um ein vielschichtiges Phänomen handelt, kann man auch von einer Mehrzahl von Placeboeffekten sprechen.

Meinungen zum Placebo

In Untersuchungen, in denen Ärztinnen und Ärzte befragt wurden, fehlt oft eine klare Definition des Begriffs Placebo; generell fällt auf, dass in diesen Studien recht unterschiedliche Definitionen gegeben worden sind.(1) Dies ist vor allem dann von Bedeutung, wenn man wissen will, wie häufig die Befragten Placebo-ähnliche Therapien anwenden. Dass die Meinungen zum Begriff «Placebo» so stark divergieren, beruht in erster Linie darauf, dass man von unterschiedlichen Perspektiven ausgehen kann. So wird im Bereich der Forschung eine Prüfsubstanz, die sich in ihrer Wirkung nicht signifikant von derjenigen eines Placebos unterscheidet, als einem Placebo gleichwertig betrachtet. In der Praxis ist eine solche rigide Unterscheidung nicht üblich und in der Regel auch nicht möglich. Mit anderen Worten: in der Praxis ist die Bereitschaft, einer Intervention ohne sicheren Wirkungsnachweis einen mutmasslichen Nutzen zuzuschreiben, durchaus vorhanden.

Umfragen

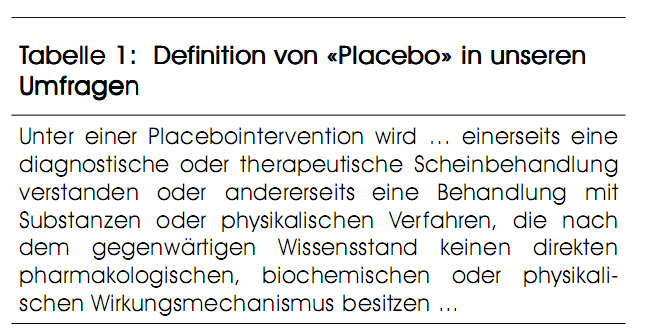

In den Jahren 2007 und 2009 haben wir im Kanton Zürich Ärztinnen und Ärzte der Fachgebiete Hausarztmedizin und Pädiatrie zum Thema Placebo befragt.(2,3) In diesen Studien haben wir mit der in der Tabelle 1 beschriebenen Definition gearbeitet. Diese umfassende Definition beinhaltet neben therapeutischen auch diagnostische Massnahmen. Sie ist – wenn auch indirekt – auf den Wirkungsmechanismus fokussiert. Wenn «keine direkten pharmakologischen, biochemischen oder physikalischen Wirkungen» vorhanden sind, so bedeutet dies im Umkehrschluss, dass psychophysiologische Wirkungen, also Placeboeffekte oder Kontextwirkungen, auftreten können.

Die folgenden Gründe zur Gabe von echtem oder unechtem Placebo erzielten eine mindestens 50%ige Zustimmung:

- Um den Wünschen der Patientinnen und Patienten zu entsprechen

- Um einen therapeutischen Vorteil zu erlangen

- Um unheilbar Kranken noch eine Option anbieten zu können

- Um in Situationen, bei denen keine Standardtherapie existiert oder eine solche die Kranken zu sehr belasten würde, noch eine Option anbieten zu können

- Um Personen, deren Beschwerden nicht zu einer Diagnose passen, eine Option anbieten zu können

- Um psychisch auffälligen Personen eine Therapie anbieten zu können

Im Jahr 2009 wurden auch Patientinnen und Patienten befragt. Diese befürworteten ein Placebo häufiger als die Ärzte, allerdings unter der Bedingung einer adäquaten Information – eigentliche Lügen wurden abgelehnt. In einer Fallvignette nahm die Zustimmung bei allen Befragten deutlich ab, wenn Behandelnde ein homöopathisches Mittel abgaben, ohne an dessen Wirkung zu glauben. Immerhin 45% der Ärzte gaben an, sich für ein gesundheitliches Problem selbst schon einmal einer Therapie unterzogen zu haben, von der sie annahmen, die Wirkung sei nicht spezifisch, sondern eher Kontext-vermittelt.

Der Placeboeffekt

Der Placeboeffekt beruht auf vielfältigen Auswirkungen verschiedener Kontextfaktoren. Da es sich um eine universelle, im Einzelfall jedoch sehr unterschiedlich ausgeprägte Komponente aller Behandlungen handelt, kommt dem Placeboeffekt in der Praxis ausserordentlich grosse Bedeutung zu.

In einer Cochrane-Review wurden Studien zusammengefasst, in denen mit Placebo Behandelte unter anderem auch mit solchen Personen verglichen wurden, die gar keine Behandlung erhielten. Nur bei wenigen der berücksichtigten Studien handelte es sich um explizite Untersuchungen zum Placeboeffekt; in den meisten Fällen galt das Interesse der Studie der aktiven Intervention (die medikamentöser oder anderer Natur sein konnte). Diese Meta-Analyse ergab gesamthaft einen recht bescheidenen Vorteil einer Placebotherapie gegenüber keiner Behandlung.(4) Es lässt sich jedoch bezweifeln, ob sich die in den untersuchten Studien erfolgte Placebo-Verabreichung mit der Placebogabe im normalen klinischen Kontext vergleichen lässt.(5) Auch ist anzumerken, dass bereits der Einschluss in eine Warteliste und die Befunderhebung Kontext-wirksame Faktoren darstellen, so dass sich dadurch die Unterschiede zwischen Placebo und Nichtbehandlung verwischt haben könnten. Jedenfalls findet sich in Studien, die sich mit den Mechanismen des Placeboeffektes befassen, in der Regel ein deutlich grösserer Placeboeffekt.

Die Mechanismen, auf denen der Placeboeffekt beruht, lassen sich zusammenfassend in psychologische und in neurobiologische Mechanismen gruppieren.(5)

Unter den psychologischen Mechanismen stehen die Beeinflussung einer bestimmten Erwartung und Gewöhnungseffekte («Konditionierung») im Vordergrund. Bei Personen, die ein Placebo erhalten, lässt sich die Erwartung einer therapeutischen Wirkung – z.B. einer analgetischen Wirkung – mit entsprechenden verbalen Erläuterungen beeinflussen. Im praktisch-klinischen Kontext tragen noch weitere Faktoren (z.B. die Verwendung gewisser galenischer Formen) dazu bei, dass eine verstärkte Erwartungshaltung entsteht. Eine Konditionierung erfolgt, wenn jemand die wiederholte Applikation eines Medikamentes (oder einer anderen Therapie) mit einer bestimmten Wirkung in Verbindung bringt. Neben diesen beiden Mechanismen spielen wahrscheinlich noch weitere (Lerneffekte, Motivation, Angstverminderung usw.) eine Rolle.

Neurobiologische Mechanismen sind in erster Linie bei der Behandlung von Schmerzen untersucht worden. Verschiedene Untersuchungen weisen auf die Bedeutung von endogenen Opioiden hin; so konnte eine analgetische Placebowirkung in mehreren Studien durch Naloxon antagonisiert werden. In anderen Fällen konnte die Freisetzung von Neurotransmittern oder Neuromodulatoren beobachtet werden.(6)

Jedenfalls betrifft der Placeboeffekt nicht ausschliesslich die Psyche, sondern kann sich auch durch messbare Veränderungen der Atmung, der Herzfrequenz, des Blutdrucks sowie einzelner Bluthormonspiegel (Adrenalin, Cortisol) manifestieren.

In einer Studie mit Personen, die an Reizdarm-Symptomen litten, wurde die Wirksamkeit von Scheinakupunktur (ohne Hautperforation) mit freundlicher Zuwendung (A) mit einer Scheinakupunktur ohne Zuwendung (B) und ferner mit einer reinen Warteliste (C) verglichen. Dabei zeigten sich signifikante und klinisch relevante Unterschiede zwischen den Scheinakupunktur-Gruppen und der Wartelistengruppe einerseits, aber auch zwischen den beiden Scheinakupunktur-Gruppen anderseits.(7) Ein späterer Wechsel auf echte Akupunktur führte nicht mehr zu einer weiteren signifikanten Verbesserung.(8) Interessanterweise waren sich die Teilnehmenden bewusst, dass sie eventuell Scheinakupunktur bekämen – jedoch nicht, dass zu Beginn niemand mit echter Akupunktur behandelt würde. Die meisten äusserten die Überzeugung, sie seien schon primär aktiv behandelt worden. Ähnliche Resultate sind auch in einer Studie mit Scheinakupunktur bei Arthrosekranken zutagegetreten.(9) Diese Beispiele zeigen, dass es in vielen Fällen von überragender Bedeutung sein kann, dass eine Intervention in einem bestimmten Kontext – z.B. mit freundlicher Zuwendung – erfolgt, wogegen es von untergeordneter Bedeutung ist, was genau geschieht. Praxisrelevant ist es, diesen Effekt optimal auszunützen. Obwohl entsprechende Studien fehlen, ist es also durchaus denkbar, dass Personen mit Reizdarmsymptomen mit Akupunktur oder Scheinakupuntur besser geholfen werden kann als mit einem Arzneimittel.

Keine Therapie ohne Placeboeffekt

Da auch spezifisch wirksame Therapien einen Kontext haben, sind auch sie immer von Placeboeffekten begleitet, die auch als Kontexteffekte bezeichnet werden können. Ein positiver Kontext kann die Therapieergebnisse optimieren. Positive Kontextfaktoren sind z.B. eine wohlwollend unterstützende Kommunikation, das Schaffen einer positiven Erwartungshaltung sowie Untersuchungs- und Therapierituale.(5) Es gibt auch Hinweise, dass das Therapie-Vehikel die Wirksamkeit einer Intervention beeinflussen kann. Unter anderem können die folgenden Faktoren können eine Rolle spielen: die Farbe, die Darreichungsform (z.B. Brausetablette), der Markenname, der Preis, die Invasivität (z.B. Injektion), ein verbundenes Konzept («Gleiches mit Gleichem» bei Homöopathie, Meridiane bei Akupunktur), die soziale Akzeptanz und positive Therapieerfahrungen bei Bekannten.

Unechte Placebos

Unter echten Placebos lassen sich Therapien verstehen, von denen allgemein keine spezifische Wirkung erwartet wird, wie z.B. Injektionen von physiologischer Kochsalzlösung. Demgegenüber entspricht ein unechtes Placebo (Pseudo-Placebo, impure placebo) einer Behandlungsart, bei der begründet angenommen werden darf, sie wäre unter bestimmten Bedingungen therapeutisch wirksam. Dies trifft z.B. auf Vitamin B12 bei Cobalaminmangel zu. Wird Vitamin B12 jedoch zur Behandlung einer reduzierten Leistungsfähigkeit als «Roborans» eingesetzt, so kann man von der Gabe eines unechten Placebos sprechen. Verschiedene Untersuchungen zeigen aber übereinstimmend, dass unechte Placebos in der ärztlichen Praxis nicht selten verschrieben werden.(3,10-12) In Anbetracht der (im vorausgehenden Abschnitt diskutierten) Kontextwirkung kann eine solche Verschreibung auch dann als legitim angesehen werden, wenn dem oder der Verordnenden keine Evidenz einer Wirkung bekannt ist.

In der Praxis sollte man sich dabei von drei wichtigen Überlegungen leiten lassen:

1. Eine Behandlung mit einem unechten Placebo ist unzulässig, wenn für das gesundheitliche Problem, das behandelt werden soll, eine Evidenz-gestützte andere Behandlung zur Verfügung steht.

2. Die mit einem unechten Placebo behandelte Person muss klar darüber informiert werden, dass für die betreffende Intervention Zweifel an der Wirksamkeit bestehen. Diese Art von transparenter Information schützt davor, Patientinnen und Patienten quasi zu betrügen, erlaubt diesen jedoch, dank des «benefit of doubt» weiterhin selbst mit einem Nutzen zu rechnen.

3. Therapien, von denen sich die Behandelnden erhebliche finanzielle Vorteile versprechen können (teure Medikamente, unnötige Operationen), sind ethisch verwerflich.

Wirksamkeitsnachweis

Häufig sind Therapeutinnen und Therapeuten selbst der Überzeugung, ihre Behandlung sei sicher wirksam, auch wenn sie aus naturwissenschaftlicher Sicht als unechte Placebo-Intervention bezeichnet werden muss. Verfahren, deren Wirksamkeit nach den heute anerkannten Methoden nicht nachgewiesen wurde (oder nicht nachgewiesen werden konnte), sind jedoch nicht notwendigerweise unwirksam: das Fehlen eines Wirkungsnachweises entspricht nicht dem Nachweis einer fehlenden Wirkung! Diese Überlegung gilt insbesondere auch bei der Anwendung von (pharmakologisch wirksamen) Medikamenten ausserhalb der anerkannten Indikationen. Diese sogenannte «Off-Label»-Anwendung kann, je nach Situation, einer vertretbaren Erweiterung der anerkannten Indikation oder auch einer fragwürdigen unechten Placebo-Intervention entsprechen. Dabei sind die Übergänge zwischen «Off Label» und Placebo durchaus fliessend und apodiktische Aussagen entsprechend fragwürdig.

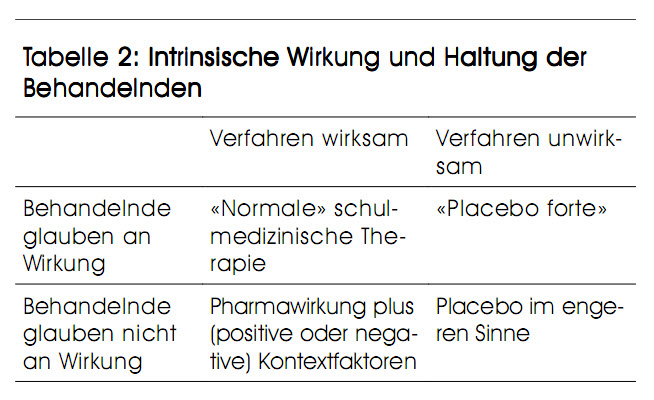

Behandelnde, die von einer spezifischen Wirksamkeit ihrer Intervention überzeugt sind, beeinflussen den Behandlungskontext (und damit den Placebo-Effekt) möglicherweise stärker. Für dieses Phänomen wurde der Begriff Placebo forte (Super-Placebo) vorgeschlagen.(13) In der Tabelle 2 ist dargestellt, wie sich die Haltung der Behandelnden auswirken kann. Klinische Studien, in denen ein Super-Placeboeffekt nachgewiesen worden wäre, fehlen jedoch.

Nocebo

Kontextwirkungen können sich auch nachteilig auswirken – man spricht dann von «Nocebo». Auch hier spielen, wie bei der Placebowirkung, die verschiedensten Faktoren eine Rolle. Ist die von ärztlicher Seite vermittelte Information negativ getönt, so kann sich dies auf den Therapieerfolg ungünstig auswirken. Solche ungünstige Effekte gehören genauso wie die günstigen Placeboeffekte zum ärztlichen Alltag. Ihr Ausmass lässt sich in klinischen Studien besonders gut erkennen, nämlich wenn Placebointerventionen mit unerwünschten Symptomen assoziiert werden.(14)

Noceboeffekte lassen sich wahrscheinlich auch mildern: Wenn man ein Medikament einnehmen muss, ist man heute mit den verschiedensten Informationen (Packungsbeilage, Internet, Aussagen von Verwandten und Bekannten) konfrontiert, was Noceboeffekte verstärken kann. Werden die wichtigsten Nebenwirkungen aber sorgfältig in der Sprechstunde besprochen, so wird die Bedeutung anderer Informationsquellen relativiert. So sollte sich das Risiko von Noceboeffekten reduzieren lassen. Allerdings fehlen auch hier bis anhin adäquate wissenschaftliche Untersuchungen.

Beispiele

Die folgenden Beispiele aus der Praxis illustrieren, was wir als akzeptable Kontext-basierte bzw. Placebo-ähnliche Behandlungen ansehen bzw. wo wir eine solche ablehnen.

a) Eine Patientin leidet an einer fortgeschrittenen Herzinsuffizienz und klagt in erster Linie über starkes Schwitzen. Ihr Arzt teilt ihr mit, dass das Schwitzen eine Begleiterscheinung ihrer Grundkrankheit sei und dass es keine verlässliche Therapie dagegen gebe. Man könne jedoch versuchen, ob Salbeitropfen eine Linderung brächten. Das hätte einzelnen Personen in einer ähnlichen Situation geholfen.

Hier gibt der Arzt ein Phytotherapeutikum in der Erwartung, dass Ritual «Tropfengabe» eine Linderung der gefühlten Beschwerden bringen kann. Der potentielle Nutzen dieses Rituals überwiegt nach unserer Einschätzung den potentiellen Schaden, z.B. einer seltenen Unverträglichkeitsreaktion. Die Kosten sind bescheiden und die Alternative, nichts zu geben, für die Patientin schwer auszuhalten. Dies ist im Gespräch behutsam zu eruieren.

b) Ein Patient fragt seinen Arzt, ob er die von einem Heilpraktiker wegen Varizen und Schweregefühl in den Beinen vorgeschlagene intravenöse Sauerstofftherapie durchführen soll. Der Arzt erklärt dem Patienten, dass er die Behandlung nicht empfehlen würde, weil es keine wissenschaftliche Bestätigung der Wirksamkeit gäbe und sie neben den Kosten auch mit gewissen Risiken einhergehe. Generell könnten bei intravenösen Injektionen Blutungen, Infektionen und auch selten Embolien auftreten. Deshalb sei die Nutzen-Schaden-Abwägung aus ärztlicher Sicht nicht vorteilhaft.

Die vermittelten Informationen entsprechen hier der Risikobeurteilung durch den Arzt; er spricht sich ausdrücklich gegen die vorgeschlagene Behandlung aus.

c) Eine Frau ist gestürzt und hat sich den Ellbogen geprellt. Die Haut ist äusserlich intakt, es besteht keine Funktionseinschränkung. Wegen der starken Schmerzen entschliesst sich die Ärztin zu einer radiologischen Untersuchung, die jedoch keinen Hinweis auf eine Fraktur oder eine Luxation ergibt. Der Patientin wird empfohlen, intermittierend lokal zu kühlen; ausserdem wird das Gelenk mit einer elastischen Binde verbunden.

Der Verband kann streng genommen als Placebo-Intervention interpretiert werden, da für diesen keine überzeugende Evidenz vorliegt. Das Ritual «Verband» kann jedoch über Kontexteffekte schmerzlindernd wirken und die Patientin darin unterstützen, den Arm zu schonen, was einer Besserung zuträglich ist.

Ethische Erwägungen

Von zentraler Bedeutung ist die adäquate Information der Patientinnen und Patienten. Viele verstehen den Begriff «Placebo» gar nicht, so dass eine Umschreibung gewählt werden muss.(2) Man kann z.B. auf eine mögliche Unterstützung von Selbstheilkräften, aber auch auf das Fehlen einer wissenschaftlichen Bestätigung eines Nutzens hinweisen. So muss die Anwendung eines Placebos (insbesondere eines unechten) nicht mit Täuschung, Paternalismus und fehlender Einwilligung verbunden sein. Oft besteht bei den Behandelnden eine innere Überzeugung, die Therapie könnte einen relevanten Nutzen bringen.

In der Praxis ist es grundsätzlich legitim, sich auch von der eigenen Erfahrung und nicht nur von Studienresultaten leiten zu lassen. Der Vorwurf einer Täuschung ist allerdings dann angebracht, wenn «schwierige» Kranke mit Placebos («Zuckerpillen») abgewiegelt werden.

Der Entscheid, wie jemand am besten behandelt werden soll, wird in der Praxis häufig durch die Tatsache erschwert, dass die Diagnose nicht eindeutig ist und dass es in vielen Fällen keine allgemein anerkannte, gut wirksame und verträgliche Therapie gibt. Um den Patientinnen und Patienten dennoch eine Perspektive auf eine Besserung zu vermitteln, sind Therapieversuche im Sinne von «Probieren wir es doch einmal damit» ethisch zu rechtfertigen – es sei denn, die Beschwerden seien gut zu ertragen, so dass man auch die natürliche Besserung abwarten kann.

Eine wichtige Richtschnur ist die Authentizität der Behandelnden. Wenn sie selbst eine Wirksamkeit für möglich halten, können sie die Behandlung kohärenter darstellen, als wenn die Verordnung das Resultat ärztlicher Ratlosigkeit darstellt.(12,13)

Stets sollte man sich fragen, wem die Therapie dient: den Behandelnden, die das Nichtstun nicht aushalten, oder den Behandelten, denen man trotz Fehlen gut dokumentierter Therapien eine therapeutische Option anbieten will? In dieser Situation kann man sich von einer einfachen Frage leiten lassen: «Herr (Frau) Doktor, würden Sie diese Medizin auch einnehmen, wenn Sie an meiner Stelle wären?».

Schlussfolgerungen

Nach sorgfältiger Prüfung des Nutzen-Schaden-Verhältnisses lässt sich die Verordnung von Placebo-ähnlichen Therapien in der Praxis verantworten, wenn sie von adäquater Information begleitet ist. Eine bewusste Täuschung oder eine übertriebene Schilderung eines Nutzens ist jedoch unzulässig. Bei jeder Therapie – selbstverständlich auch bei jeder «aktiven» Behandlung – soll versucht werden, einen optimalen Kontext zu schaffen. Eine pragmatische, aber rationale Therapiepraxis kann Unsicherheit, Placeboeffekte, Irrationalität und Evidenz-basierte Verfahren intellektuell redlich miteinander verbinden.

Literatur

- 1) Fässler M et al. BMC Med 2010; 8: 15

- 2) Fässler M et al. Br J Gen Pract 2011; 61: 101-7

- 3) Fässler M et al. BMC Health Serv Res 2009; 9: 144

- 4) Hróbjartsson A, Gøtzsche PC. Cochrane Database Syst Rev 2010; 20(1): CD003974

- 5) Finniss DG et al. Lancet 2010; 375: 686-95

- 6) Benedetti F. Placebo effects: understandingthe mechanisms in health and disease. New York: Oxford University Press, 2009

- 7) Kaptchuk TJ et al. BMJ 2008; 337: a1938

- 8) Lembo AJ et al. Am J Gastroenterol 2009; 104: 1489-97

- 9) Suarez-Almazor ME et al. Arthritis Care Res 2010; 62: 1229-36

- 10) Tilburt JC et al. BMJ 2010; 337: a1938

- 11) Meissner K et al. Fam Pract 2011 (Aug 1); Epub ahead of print

- 12) Raz A et al. Can J Psychiatry 2011; 56: 198-208

- 13) Ernst E. Wien Med Wochenschr 1992; 142: 217-9

- 14) Mitsikostas DD et al. Cephalalgia 2011; 31: 550-61

Standpunkte und Meinungen

- Es gibt zu diesem Artikel keine Leserkommentare.

Copyright © 2024 Infomed-Verlags-AG

PK843

Verwandte Artikel

LoginGratisbuch bei einem Neuabo!

pharma-kritik abonnieren

-

Jahrgang 45 / 2023

Jahrgang 44 / 2022

Jahrgang 43 / 2021

Jahrgang 42 / 2020

Jahrgang 41 / 2019

Jahrgang 40 / 2018

Jahrgang 39 / 2017

Jahrgang 38 / 2016

Jahrgang 37 / 2015

Jahrgang 36 / 2014

Jahrgang 35 / 2013

Jahrgang 34 / 2012

Jahrgang 33 / 2011

Jahrgang 32 / 2010

Jahrgang 31 / 2009

Jahrgang 30 / 2008

Jahrgang 29 / 2007

Jahrgang 28 / 2006

Jahrgang 27 / 2005

Jahrgang 26 / 2004

Jahrgang 25 / 2003

Jahrgang 24 / 2002

Jahrgang 23 / 2001

Jahrgang 22 / 2000

Jahrgang 21 / 1999

Jahrgang 20 / 1998

Jahrgang 19 / 1997

Jahrgang 18 / 1996

Jahrgang 17 / 1995

Jahrgang 16 / 1994

Jahrgang 15 / 1993

Jahrgang 14 / 1992

Jahrgang 13 / 1991

Jahrgang 12 / 1990

Jahrgang 11 / 1989

Jahrgang 10 / 1988

Kennen Sie "100 wichtige Medikamente" schon?

Die Liste der 100 Medikamente sehen Sie auf der Startseite von 100 Medikamente.