Kalziumantagonisten: nützlich oder schädlich?

- Autor(en): Markus Häusermann

- Reviewer: Jérôme Biollaz, Fritz Bühler, Paul Erne, Ferenc Follath, René R. Frey

- pharma-kritik-Jahrgang 22

, Nummer 13, PK321

Redaktionsschluss: 26. Februar 2001

DOI: https://doi.org/10.37667/pk.2000.321 - PDF-Download der Printversion dieser pharma-kritik Nummer

Übersicht

Kalziumantagonisten werden in erster Linie als Antihypertensiva und als Antianginosa eingesetzt. Sie senken den arteriellen Blutdruck ebenso wirksam wie andere Antihypertensiva. Auch ihre symptomatische Wirksamkeit bei Angina pectoris ist grundsätzlich gut dokumentiert.

Dennoch ist ihr Stellenwert innerhalb der kardiovaskulären Pharmakotherapie schon seit Jahren umstritten. Ausgelöst wurde die Kontroverse durch Untersuchungen zu Nifedipin (Adalat® u.a.), das zu vermehrter myokardialer Ischämie führen kann. Gemäss einer Metaanalyse von 16 randomisierten Studien verursacht nicht-retardiertes Nifedipin in der Sekundärprävention der koronaren Herzkrankheit dosisabhängig eine signifikant erhöhte Mortalität.(1)

Dieses ungünstige Resultat wird wahrscheinlich durch einen Blutdruckabfall und entsprechend reduzierte koronare Perfusion oder durch einen erhöhten Sauerstoffbedarf infolge sympathischer Stimulation und Tachykardie hervorgerufen. Zudem fand sich in einer Fall-Kontroll-Studie, dass nicht nur Nifedipin, sondern auch andere Kalziumantagonisten im Vergleich mit Betablockern und Diuretika mit einer stark erhöhten Zahl von Herzinfarkten assoziiert waren.(2)

Dihydropyridine

Die Dihydropyridine (Prototyp: Nifedipin) bilden in vielfacher Hinsicht eine mehr oder weniger homogene Gruppe. Amlodipin (Norvasc®), das im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen hat, zeichnet sich allerdings durch besondere kinetische Eigenschaften aus: die Substanz hat eine höhere und konstantere Bioverfügbarkeit als andere Dihydropyridine und besitzt eine ausgesprochen lange Plasmahalbwertszeit (durchschnittlich etwa 35 Stunden, im Alter 48 Stunden). Um die unerwünschten Wirkungen von Spitzenspiegeln zu vermeiden und um die Behandlung zu vereinfachen, werden heute die meisten anderen Dihydropyridine als Retardpräparate verabreicht.

Dihydropyridine erweitern die arteriellen Gefässe, was zu einer Abnahme des Blutdrucks und zu einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems mit Tachykardie und einer positiv inotropen Wirkung führt. Obwohl diese Medikamente in vitro auch eine direkte negativ inotrope Wirkung aufweisen, fehlen unter üblichen therapeutischen Dosen negative Auswirkungen auf die myokardiale Kontraktilität.

Die unerwünschten Wirkungen der Dihydropyridine beruhen hauptsächlich auf der gefässerweiternden Wirkung. Je 5 bis 12% der Behandelten klagen über Ödeme, Kopfschmerzen, Herzklopfen, Schwindel oder einen Flush. Das mit einem stärkeren Blutdruckabfall verbundene Ischämierisiko kurz und rasch wirkender Substanzen wurde bereits erwähnt. Als Substrate des Zytochrom-Isoenzyms CYP3A4 sind Dihydropyridine auch Kandidaten für verschiedene Arzneimittelinteraktionen. Bekannt ist auch die Interaktion mit Grapefruitsaft, dessen enzymhemmende Wirkung zu höheren Dihydropyridin-Spiegeln führen kann.

Diltiazem und Verapamil

Diltiazem (Dilzem® u.a.) und Verapamil (Isoptin® u.a.) unterscheiden sich von den Dihydropyridinen nicht nur in ihrer chemischen Struktur, sondern auch in ihren Wirkungen. Sie erweitern zwar ebenfalls die arteriellen Gefässe. Daneben wirken sie aber schon in therapeutischen Dosen negativ inotrop; zudem senken sie die Sinusknotenfrequenz und verzögern die AV-Überleitung.Die subjektiv spürbaren unerwünschten Wirkungen von Diltiazem und Verapamil sind weniger zahlreich als diejenigen der Dihydropyridine. Sie führen in der Regel nicht zu Ödemen, können jedoch vereinzelt eine Herzinsuffizienz verschlechtern und bradykarde Rhythmusstörungen bewirken. Verapamil verursacht bei rund 30% der Behandelten eine Obstipation unterschiedlichen Ausmasses. Auch diese Kalziumantagonisten sind Substrate von CYP3A4. Da besonders Verapamil aber auch mehrere Zytochrome sowie das P-Glykoprotein hemmt, weist die Substanz ein beträchtliches Interaktionspotential – z.B. mit Digoxin – auf. Eine gleichzeitige Verabreichung mit Betablockern ist jedoch möglich; eine relative Kontraindikation für eine solche Kombination besteht nur für die intravenöse Gabe von Verapamil oder Diltiazem.

Kalziumantagonisten als Antihypertensiva

Die Auswirkungen der Kalziumantagonisten auf klinisch relevante Endpunkte wurden in den letzten Jahren in grossen randomisierten Studien untersucht. In der Tabelle 1 sind die wichtigsten dieser Studien zusammengestellt.

Nur in der «Syst-Eur»-Studie erfolgte ein Vergleich mit Placebo: Personen über 60 mit einer isolierten systolischen Hypertonie erlitten unter einer primär auf Nitrendipin (Baypress®) basierenden Therapie signifikant weniger Hirnschläge (7,9‰ pro Jahr) als unter Placebo (13,7‰ pro Jahr) sowie insgesamt weniger kardiovaskuläre Ereignisse.(5) Eine statistisch signifikante Senkung kardiovaskulären bzw. gesamten Mortalität wurde jedoch in dieser Studie nicht erreicht. Dies steht im Gegensatz zu den Resultaten mit ACE-Hemmern, die gemäss einer der erwähnten Metaanalysen im Vergleich mit Placebo auch diese Endpunkte signifikant beeinflussen.(4) Dennoch kann die Studie – mit einer Reduktion der Herz-Kreislaufereignisse um etwa 30% gegenüber der Placebotherapie – als wichtiger Nachweis dafür gelten, dass klinisch bedeutsame Endpunkte auch von Kalziumantagonisten vorteilhaft beeinflusst werden.

Mit Betablockern und/oder Diuretika wurden die Kalziumantagonisten in mehreren grossen Studien bei Hypertonie verglichen (siehe Tabelle 1). In keiner dieser Einzelstudien ergaben sich in den relevanten Endpunkten signifikante Unterschiede zwischen den Vergleichssubstanzen. In der Metaanalyse lässt sich bezüglich Hirnschläge ein Vorteil der Kalziumantagonisten nur dann errechnen, wenn Dihydropyridine und Nicht-Dihydropyridine kombiniert berücksichtigt werden. Anderseits zeigt die Metaanalyse einen marginal signifikanten Vorteil der Betablocker/Diuretika in bezug auf koronare Ereignisse.(4)

In direkten Vergleichen mit ACE-Hemmern kommt es jedoch unter Kalziumantagonisten deutlich häufiger zu einem Myokardinfarkt oder einer Herzinsuffizienz.(6) Die Mortalität wird von den Kalziumantagonisten gesamthaft nicht signifikant weniger oder mehr als von ACE-Hemmern beeinflusst.(3,4)

Bisher sind nur Dihydropyridine mit ACE-Hemmern verglichen worden; entsprechende Studien mit Diltiazem oder Verapamil fehlen.

Bei Diabetes schneiden Dihydropyridin-Kalziumantagonisten im Vergleich mit ACE-Hemmern besonders schlecht ab: in der «FACET»-Studie ereigneten sich mit Amlodipin fast doppelt so viele schwere Kreislaufkomplikationen (14,1%, Hospitalisationen wegen Angina pectoris miteingerechnet) wie mit Fosinopril (Fositen®: 7,4%), obschon im Verlauf bei je etwa 30% der Kranken beide Medikamente kombiniert wurden,(10) und in der «ABCD»-Studie wurde Nisoldipin (Syscor®) gar vorzeitig gestoppt, nachdem sich damit wesentlich mehr (nämlich 25) Herzinfarkte als mit Enalapril (Reniten® u.a., nur 5 Infarkte) ereignet hatten.(11) Durch eine medikamentöse Blutdrucksenkung lässt sich bei Mikroalbuminurie und diabetischer Nephropathie die Entwicklung und die Progression einer Niereninsuffizienz verzögern. In einer der wenigen Langzeitstudien blieb die Nierenfunktion bei fortgeschrittener diabetischer Nephropathie unter ACE-Hemmern über 5 Jahre besser erhalten als unter Nifedipin.(12)

Die zweite Metanaalyse findet, wie oben erwähnt, im Vergleich mit Betablockern/Diuretika unter Kalziumantagonisten eine signifikante Reduktion der Schlaganfälle (um 13%) und ein knapp signifikant erhöhtes Risiko (12%) von koronaren Ereignissen. In der separat durchgeführten Analyse des Vergleichs mit ACE-Hemmern werden aber auch in dieser Arbeit signifikante Nachteile der Behandlung mit Kalziumantagonisten (bezüglich Herzinfarkt und Herzinsuffizienz) festgestellt.(lit)

Kalziumantagonisten bei koronarer Herzkrankheit

Wie oben erläutert, können kurz und rasch wirkende Formen von Nifedipin und anderen Dihydropyridinen zu einer verstärkten myokardialen Ischämie führen. Gemäss einer Metaanalyse verschlimmerte sich eine zuvor stabile Angina pectoris unter Nifedipin in unretardierter Form viermal häufiger als unter anderen Antianginosa.(13) Nach akutem Myokardinfarkt und bei instabiler Angina pectoris gelten deshalb kurz wirkende Dihydropyridine allgemein als kontraindiziert.(14)

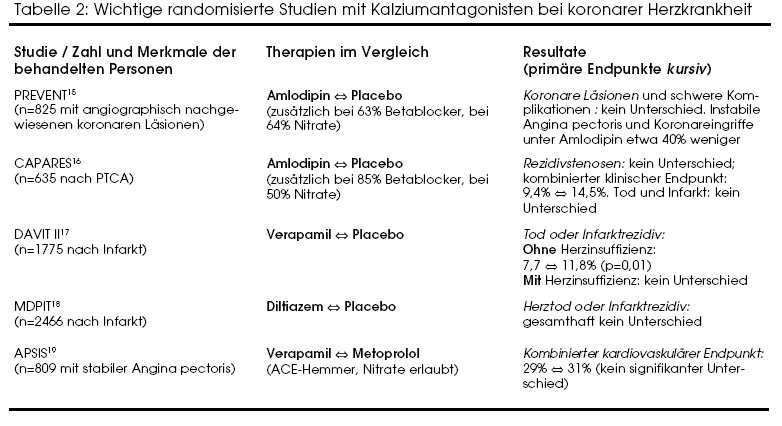

In der Tabelle 2 sind die seit 1988 veröffentlichten Studien zusammengestellt, in denen klinische Endpunkte bei der antianginösen Anwendung von Kalziumantagonisten untersucht wurden.

Amlodipin scheint bei stabiler koronarer Herzkrankheit nicht nachteilig zu wirken, jedoch wurden die Hoffnungen auf mögliche antiarteriosklerotische Effekte enttäuscht. In den beiden kürzlich publizierten Studien «PREVENT» (bei Koronarsklerose)(15) und «CAPARES» (nach Ballonangioplastie [PTCA])(16) beeinflusste Amlodipin als Zusatz zur üblichen Therapie die angiographischen Befunde im Vergleich mit Placebo nicht. Auch die Anzahl der Todesfälle oder Myokardinfarkte blieb unbeeinflusst, jedoch reduzierte Amlodipin in beiden Studien die Anzahl der nachfolgenden Koronareingriffe. Ob dieser Effekt einer echten Plaquestabilisierung entspricht oder lediglich Ausdruck der symptomatischen antianginösen Wirkung von Amlodipin ist, lässt sich nicht beantworten. Für die Therapie der chronisch-stabilen Angina pectoris sind auch Nisoldipin und Felodipin registriert, jedoch ist ihr Einfluss auf die Komplikationen der koronaren Herzkrankheit nicht dokumentiert.

Für die Nicht-Dihydropyridine sind die Resultate bei koronarer Herzkrankheit etwas günstiger. Nach Myokardinfarkt wurde in der «DAVIT II»-Studie mit Verapamil bei erhaltener linksventrikulärer Funktion gegenüber Placebo eine leichte Verminderung der Anzahl Todesfälle und der Infarktrezidive gezeigt.(17)Bei schlechter linksventrikulärer Funktion oder manifester Herzinsuffizienz war dagegen die Mortalität mit dem Kalziumantagonisten gleich hoch wie mit Placebo. Die ähnliche «MDPIT»-Studie mit Diltiazem ergab gesamthaft keinen Einfluss auf kardiovaskuläre Ereignisse und Todesfälle; nur in einer retrospektiven Analyse konnte für Personen ohne Lungenstauung ein Vorteil gezeigt werden.(18) Bei Personen mit stabiler Angina pectoris war Verapamil in der APSIS-Studie ähnlich wirksam wie Metoprolol (Beloc® ZOC u.a.). Kardiovaskuläre Komplikationen traten in dieser Studie bei 31% bzw. 29% der Behandelten auf; die kardiovaskuläre Mortalität betrug in beiden Gruppen 4,7%.(lit)

Herzinsuffizienz

Kalziumantagonisten sind bisher noch kaum als Behandlung der Herzinsuffizienz geprüft worden. Bei ihrem Einsatz als Antihypertensiva haben sie sich, wie bereits erwähnt, bezüglich Herzinsuffizienz teilweise negativ ausgewirkt. Zu Amlodipin liegen zwei Studien vor: eine erste (PRAISE) zeigte einen möglichen Überlebensvorteil von Amlodipin (in Kombination mit Digitalis, Diuretika, ACE-Hemmern), beschränkt auf Personen mit Herzinsuffizienz nicht-ischämischer Ursache.(20) Die bisher erst als Kongressbericht vorliegende Nachfolgestudie (PRAISE-2) konnte diese Wirkung jedoch nicht bestätigen. Immerhin ergab sich keine signifikante Zunahme der Mortalität unter Amlodipin.Eine Kombination von Verapamil mit dem ACE-Hemmer Trandolapril (Tarka®) senkte in einer Studie mit 100 Personen mit Herzinsuffizienz nach Myokardinfarkt die Anzahl neuer Ereignisse im Vergleich mit Trandolapril allein.(21) Die gleiche Kombination führte bei Diabetes und Hypertonie bei identischer Blutdrucksenkung zu einer deutlicheren Abnahme der Albuminurie als die jeweils höher dosierten Einzelmedikamente.(lit)

Weitere Fragen

In einer kanadischen Kohortenstudie fand sich unter Kalziumantagonisten häufiger als unter anderen Antihypertensiva eine Demenz.(23) Im Vergleich mit Placebo reduzierte Nitrendipin allerdings in der «Syst-Eur»-Studie die Inzidenz von Demenzen um die Hälfte.(24) Prospektive Vergleiche zwischen den verschiedenen Antihypertensiva bezüglich Demenzentwicklung gibt es nicht.

Gemäss schwedischen Untersuchungen müssen Kalziumantagonisten als mögliche Ursache von Depression angesehen werden; eine epidemiologische Studie zeigte unter Kalziumantagonisten im Vergleich mit anderen Antihypertensiva eine erhöhte Suizidrate.(25) In kleineren Kohortenstudien fanden sich unter Kalziumantagonisten mehr Fälle von Krebs und Magenblutungen als unter anderen Antihypertensiva. Dies wurde jedoch in grösseren Studien nicht bestätigt

Schlussfolgerungen

Gute Gründe, weshalb bei Hypertonie oder Angina pectoris primär Kalziumantagonisten eingesetzt werden sollten, liegen zur Zeit nicht vor. Im Gegenteil: gemäss dem aktuellen Wissensstand erleiden Personen, die Kalziumantagonisten einnehmen, häufiger Herzinfarkte als solche, die nur mit anderen Medikamenten behandelt werden. Ein negativer Einfluss der Kalziumantagonisten auf die kardiovaskuläre oder gesamte Mortalität konnte in den vorliegenden Metaanalysen jedoch nicht gefunden werden. Im Vergleich mit den Kalziumantagonisten stellen Diuretika und Betablocker auch heute noch eine sehr gute und zudem kostengünstigere Option dar. Die Rolle der Kalziumantagonisten beschränkt sich heute weitgehend auf die Kombinationstherapie bei ungenügendem Ansprechen auf die primären Medikamente. Dass Kalziumantagonisten in Kombination mit anderen Medikamenten (Betablockern, ACE-Hemmern) zur Blutdrucksenkung bzw. zur Symptomreduktion bei Angina pectoris beitragen können, ist gut dokumentiert.

Die vorliegenden Studien sprechen dafür, dass bei Diabetes Dihydropyridine besonders zurückhaltend und nicht als Monotherapie eingesetzt werden sollten. Hier ist primär einem ACE-Hemmer der Vorzug zu geben. Als Kombinationspartner eignet sich möglicherweise Verapamil eher als Dihydropyridine.

Ob Kalziumantagonisten in der Behandlung der Herzinsuffizienz je eine Rolle zukommen wird, ist fraglich.

Bei akutem Herzinfarkt und instabiler Angina pectoris sind Kalziumantagonisten kontraindiziert. Unretardiertes Nifedipin hat potenziell gefährliche Nebenwirkungen und ist heute für alle Indikationen obsolet. Diltiazem und Verapamil sind bei schlechter linksventrikulärer Funktion und bei bradykarden Rhythmusstörungen kontraindiziert. In der Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt können diese Medikamente bei Kontraindikationen gegen Betablocker als Alternative eingesetzt werden.

Die vorhandenen Studienresultate lassen noch viele Fragen offen. Es ist deshalb zu hoffen, dass uns die zahlreichen noch laufenden Studien weitere Klarheit verschaffen werden.

Literatur

- 1) Furberg CD et al. Circulation 1995; 92: 1326-31

- 2) Psaty BM et al. JAMA 1995; 274: 620-5

- 3) Pahor M et al. Lancet 2000; 356 : 1949-54

- 4) Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Lancet 2000; 355: 1955-64

- 5) Staessen JA et al. Lancet 1997; 350: 757-64

- 6) Hansson L et al. Lancet 1999; 354: 1751-6

- 7) Tuomilehto J et al. N Engl J Med 1999; 340: 677-84

- 8) Hansson L et al. Lancet 2000; 356: 359-65

- 9) Rosei EA et al. J Hypertens 1997; 15: 1337-44

- 10) Tatti P et al. Diabetes Care 1998; 21: 597-603

- 11) Estacio RO et al. N Engl J Med 1998; 338: 645-52

- 12) Chan JC et al. Kidney Int 2000; 57: 590-600

- 13) Stason WB et al. Hypertension 1999; 33: 24-31

- 14) Abernethy DR, Schwartz JB. N Engl J Med 1999; 341: 1447-57

- 15) Pitt B et al. Circulation 2000; 102: 1503-10

- 16) Jorgensen B et al. J Am Coll Cardiol 2000; 35: 592-9

- 17) Anon. Am J Cardiol 1990; 66: 779-85

- 18) MDPIT Research Group. N Engl J Med 1988; 319: 385–92

- 19) Rehnqvist N et al. Eur Heart J 1996 ; 17 : 76-81

- 20) Packer M et al. N Engl J Med 1996; 335: 1107-14

- 21) Hansen JF et al. Am J Cardiol 1997; 79: 738-41

- 22) Bakris GL et al. Kidney Int 1998; 54: 1283-9

- 23) Maxwell CJ et al. Can Med Ass J 1999; 161: 501-6

- 24) Forette F et al. Lancet 1998; 352: 1347-51

- 25) Lindberg G et al. Br Med J 1998; 316: 741-5

Standpunkte und Meinungen

- Es gibt zu diesem Artikel keine Leserkommentare.

Copyright © 2024 Infomed-Verlags-AG

PK321

Gratisbuch bei einem Neuabo!

pharma-kritik abonnieren

-

Jahrgang 45 / 2023

Jahrgang 44 / 2022

Jahrgang 43 / 2021

Jahrgang 42 / 2020

Jahrgang 41 / 2019

Jahrgang 40 / 2018

Jahrgang 39 / 2017

Jahrgang 38 / 2016

Jahrgang 37 / 2015

Jahrgang 36 / 2014

Jahrgang 35 / 2013

Jahrgang 34 / 2012

Jahrgang 33 / 2011

Jahrgang 32 / 2010

Jahrgang 31 / 2009

Jahrgang 30 / 2008

Jahrgang 29 / 2007

Jahrgang 28 / 2006

Jahrgang 27 / 2005

Jahrgang 26 / 2004

Jahrgang 25 / 2003

Jahrgang 24 / 2002

Jahrgang 23 / 2001

Jahrgang 22 / 2000

Jahrgang 21 / 1999

Jahrgang 20 / 1998

Jahrgang 19 / 1997

Jahrgang 18 / 1996

Jahrgang 17 / 1995

Jahrgang 16 / 1994

Jahrgang 15 / 1993

Jahrgang 14 / 1992

Jahrgang 13 / 1991

Jahrgang 12 / 1990

Jahrgang 11 / 1989

Jahrgang 10 / 1988

Kennen Sie "100 wichtige Medikamente" schon?

Die Liste der 100 Medikamente sehen Sie auf der Startseite von 100 Medikamente.